Arti Inferiori

La malattia arteriosa agli arti inferiori si manifesta con disturbi alla deambulazione e viene definita come arteriopatia obliterante agli arti inferiori.

Le lesioni stenotiche o ostruttive delle arterie comportano deficit irrorativo ai muscoli delle gambe: la diminuzione dell'ossigeno e di elementi nutritivi manda il muscolo in deficit ossigenativo e il paziente avverte dolore alle gambe, soprattutto dopo lo sforzo, cioè quando cammina.

Questo stato viene definito come claudicatio intermittens.

E' sufficiente un breve periodo di riposo (da alcuni secondi ad alcuni minuti) affinchè riprenda l'ossigenazione e scompaia il dolore.

In genere questa malattia colpisce prevalentemente il sesso maschile e soprattutto i fumatori.

Spesso è sufficiente smettere di fumare per arrestare la malattia o quantomeno il suo progredire.

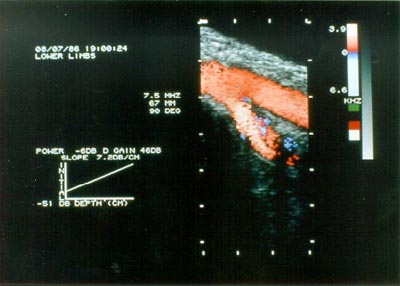

L'esame vascolare attento e l'anamnesi permettono la diagnosi, che viene completata con esame Eco-Color Doppler.

L'indagine angiografica viene riservata in caso di indicazione chirurgica per una visione completa dei vasi.

La terapia si avvale di diverse soluzioni a seconda della gravità delle lesioni e della molteplicità di esse.

Il malato viene a farsi visitare la prima volta quando è infastidito da dolori alla deambulazione durante la marcia.

Pertanto, il primo approccio terapeutico è nella fase iniziale della malattia, caratterizzata da lesioni vascolari di media gravità.

Si deve far capire al paziente l'importanza dell'astensione dal fumo e si inizia una terapia farmacologica con vasodilatatori e antiaggreganti, oltre naturalmente alla regolazione dei fattori di rischio (fumo, diabete, ipertensione, grassi nel sangue).

Eco-color-doppler normale di arteria femorale

La visita viene completata con esame Eco-Color Doppler arterioso agli arti inferiori e con valutazione dell'aorta addominale e delle arterie carotidi, nonché con valutazione cardiologica.

Occorre ben distinguere le malattie vascolari arteriose. Infatti oltre a quella arteriosclerotica vi è anche quella diabetica.

Questo quadro è caratterizzato oltre che da dolori alla deambulazione, da ulcere che si riscontrano prevalentemente al piede e soprattutto alle dita.

In genere il flusso arterioso all'Eco-Doppler è modestamente ridotto.

Il trattamento in questi casi consiste nella regolarizzazione della glicemia, ricorrendo anche all'insulina; si somministreranno vasodilatatori ed antiaggreganti.

Altra malattia ancora è la vasculite o arterite, caratterizzata da lesioni che interessano i piccoli vasi: si tratta di malattia infiammatoria o autoimmune ad interesse capillare.

Il quadro è caratterizzato da fatti ischemici che si traducono in lesioni necrotiche (gangrene) che si riscontrano nella parte più periferica degli arti.

La diagnosi corretta viene eseguita con esame istologico mirato.

La terapia è esclusivamente farmacologica con vasodilatatori, antiaggreganti e con cortisone.

Ritornando alle lesioni vascolari arteriosclerotiche, quando la terapia farmacologica non presenta validi risultati significa che la malattia progredisce e che vi sono lesioni emodinamicamente significative.

Allora il paziente dovrà sottoporsi ad esame angiografico, durante il quale si ha la possibilità di valutare lesioni difficili all'indagine Eco-Color Doppler (arterie iliache).

Oggi, le lesioni stenotiche delle arterie addominali iliache non vengono più operate, ma nella quasi totalità dei casi si effettua dilatazione eo posizionamento di stant.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA: DILATAZIONE E STANT

La radiologia interventistica per la patologia arteriosa agli arti inferiori ha, in questi anni, fatto passi da gigante per diversi motivi. Innanzitutto questa metodica è molto meno invasiva di quella chirurgica tradizionale. Nessuna anestesia generale ( e quindi rischi decisamente minori). Ripetibilità della prestazione. Utilizzo di sala angiografica e non chirurgica. Dimissioni il giorno successivo all’intervento con ripresa immediata dell’attività muscolare. Ma soprattutto il miglioramento della strumentazione ha reso possibile la divulgazione della metodica. Gli introduttori nelle arterie, i cateteri e gli stant sono sempre di piu’ piccolo calibro e permettono di fare arrivare gli stessi, sempre piu’ distalmente, sulle gambe fino a raggiungere arterie sempre piu’ piccole. Vi sono strumenti che riescono a superare le chiusure calcifiche, sempre per via endoluminale. Una volta passata la chiusura è semplice poi effettuare la dilatazione e applicare successivamente lo o gli stants. Anche questi ultimi sono migliorati dal punto di vista dei materiali: sempre piu’ resistenti e nel contempo flessibili. Questo approccio endovasale è ormai di primo impiego nelle arterie periferiche dei pazienti diabetici. Le arterie distali di questi malati possono essere dilatate anche fino alle caviglie con notevole miglioramento della circolazione arteriosa periferica.

In sala radiologica vascolare, in anestesia locale, previa incisione di un centimetro si introducono dall'arteria femorale delle sonde: introducendo del mezzo di contrasto si visualizzano le arterie mettendo in evidenza i punti di restringimento.

Attraverso queste sonde si introducono dei palloncini sgonfi della lunghezza di circa 2-3 cm.

Schema di arteria stenotica

Schema di palloncino sgonfio introdotto nell'arteria stenotico

Questo palloncino sotto la guida di un monitor risale fino alla zona del restringimento; viene introdotta dell'aria nel palloncino che si gonfia esercitando una pressione sulle pareti del vaso.

Il restringimento così compresso si riduce ottenendo un ripristino del diametro originale.

Schema di palloncino gonfio a livello della stenosi

Schema di arteria dilatata dopo trattamento

Per impedire poi che questa zona dilatata si restringa di nuovo si posiziona una sorta di cilindro, di varia lunghezza (2-3 cm.), in titanio sfruttando sempre la via femorale.

Schema di applicazione di stant dopo dilatazione

|

Angiografia di arteria femorale calcifica con stenosi multiple in paziente diabetico |  |

Dilatatore posizionato nell'arteria femorale |

|

Stant applicato dopo dilatazione nell'arteria femorale |  |

Controllo angiografico dopo posizionamento di stant che mostra la riapertura del vaso |

INTERVENTO CHIRURGICO

L'intervento chirurgico oggi viene riservato ai casi più gravi che non hanno trovato beneficio dalla terapia farmacologica e dal trattamento con dilatazione. Quando le lesioni stenotiche sono molto severe e soprattutto quando alle lesioni ostruttive non si contrappongono dei circoli collaterali compensatori il quadro clinico diventa molto grave (comparsa di pallore estremo - ischemia - e di zone necrotiche) allora l'intervento diventa l'ultimo rimedio. La tecnica più classica consiste nell'effettuare il By-Pass che consiste nel saltare la zona malata ripristinando la circolazione interrotta.

Schema di by-pass femoro-popliteo

Di preferenza si usa la vena safena oppure del materiale biologico sintetico (Gore-Tex).

Fino all’anno 2007 il buon successo della rivascolarizzazione diretta delle arterie tibiali era legata alla permeabilità distale.

Infatti se il letto vascolare di ricezione non è permeabile, ma al contrario sclerotico o peggio parzialmente obliterato, l’alto flusso arterioso portato da una nuova strada attraverso il by pass, rischia di provocare la chiusura del by-pass stesso ( schema 2).

E’ come se un tubo di acqua ad alta pressione venisse convogliato in un tubo incrostato: il calcare depositato su questi tubi non garantirebbe un buon passaggio di acqua con il risultato che la zona distale da irrigare si asciugherebbe.

Allora si è pensato di irrigare in modo piu’idoneo.

Per le occlusioni arteriose delle arterie femorali con scarsa ricezione distale sulle tibiali( sopratttutto nei pazienti diabetici o in quei pazienti con severe ischemie) viene realizzato un by-pass di questo tipo.

Viene utilizzata una protesi biologica ( Goretex o Dardick) con anastomosi prossimale ( in alto) fra arteria femorale e protesi.

Sulla parte terminale della protesi ( verso il basso) viene realizzato con la vena safena una sorta di pantalone con due uscite anziché una sola.

Una branca viene anastomizzata con l’arteria poplitea o tibiale, l’altra branca viene anastomizzata con la vena poplitea o tibiale.( schema 1)

Queso viene fatto perché se la branca arteriosa si dovesse chiudere per scarsa ricezione, la branca venosa resterebbe comunque sempre aperta perchè la vena ricevente non è mai calcifica ma sempre permeabile.

Si realizza una sorta di fistola artero-venosa in cui il letto venoso riceve il sangue arteriosio anziché quello venoso.

Le vene distali fungono da arterie con salvataggio della gamba.

Il flusso venoso di ritorno viene un po’ compromesso ma non alterato completamente.

Schemi allegati:

Disegno 1 : schema by pass con anastomosi sia arteriosa che venosa

Disegno 2 . schema by pass con sola anastomosi arteriosa

CELLULE STAMINALI

Le arteriopatie distali degli arti inferiori, quando raggiungono stadi avanzati, con quadro di ulcerazione e necrosi presentano un quadro severo che richiedeva fino a poco tempo lo sola amputazione.

A tale situazione si perviene anche dopo diversi tentativi di chirurgia vascolare diretta ( by-pass) e di dilatazione endovasale con posizionamento di stants.

Questa condizione clinica interessa per lo piu’ pazienti diabetici scompensati.

In questi casi, ormai disperati, prima dell’amputazione si fanno dei tentativi con le cellule staminali.

La metodica di per sé è anche semplice ma deve essere attuata solo nei casi in cui le terapie classiche non hanno risultato.

Le cellule staminali permettono la rigenerazioni dei vasi e quindi consentono quella dei piccoli vasi arteriosi che vengono “prolificati”: si tratta di una NEOANGIOGENESI.

La motivazione per cui deve essere applicata in caso di necrosi è data dal fatto che i vasi rigenerano solo dove sono completamente chiusi e la porzione di tessuto da essi irrorata è talmente deficitaria che il tessuto stesso va incontro a necrosi: qui il vaso si rigenera dopo l’innesto di cellule staminali.

Le cellule staminali non sono prodotte da farmaci o da materiale biologico ma sono date dal proprio organismo.

Le metodiche sono diverse ma sostanzialmente hanno lo stesso principio:

si preleva una parte del proprio organismo, la si tratta in laboratorio e poi la si innesta nel proprio corpo.

La parte prelevata puo’ essere:

1) il proprio sangue da un banale prelievo venoso

2) il proprio midollo prelevato dal proprio corpo

3) Il proprio tessuto adiposo prelevato da tessuto adiposo proprio

Questo prelievo viene trattato in laboratorio con processo di ossigenazione e in alcuni casi anche di ozono.

Una volta ottenuta questa sorta di “pappa” la si inietta nelle zone limitrofe a quelle necrotiche e se il procedimento attecchisce si avrà prima un arresto della zona necrotica e successivamente una ripresa della vitalità del tessuto.

Questa procedura è per ora ancora in fase sperimentale ma i risultati sono lusinghieri e se saranno confermati si aprirà una nuova frontiera nel trattamento delle zone necrotiche distali per le arteriopatie degli arti inferiori